新国立劇場で「トスカ」が再演されているのにちなんで、トスカの衣裳について。

オーソドックスな演出でこの作品が上演される場合のトスカは、だいたいこういうドレスを着ている印象を観客は持っていると思う。ハイウエストで、スカートはストンとシンプルに落ちている形。

これには根拠がある。「トスカ」の舞台は台本上、1800年のローマと明確に設定されている。(原作のサルドゥによる戯曲は、歴史上の出来事ベースにしたフィクション。戯曲とオペラの関係についてはこちらの記事参照)1800年頃のヨーロッパでは、まさにこのシェイプのドレスが上流階級の女性たちの間ではもれなく着用された。

現在ではエンパイア(帝国)ガウンと呼ばれ、名称は、ナポレオンの戴冠式でジョゼフィーヌ夫人が着ていたドレスに由来する(ただしこの名称がついたのは20世紀になってから)。こちらは有名なダヴィッドの絵画「ナポレオンの戴冠」(1807年)。中央にいる女性がジョゼフィーヌ。

なぜ当時こんな形のドレスが流行したかというと、まず一つには、フランス革命のあおりで、貴族がそれまで着ていた派手なドレスが、豪奢なライフスタイルの象徴として敬遠されるようになったということがある。

フランス革命前のロココ時代の貴族は、マリー・アントワネットやポンパドゥール夫人の肖像画に残っているように、ヨーロッパ服飾史上、最高潮を極める華美な衣裳をまとっていた。レースやフリルやチュールがふんだんに使われ、横も異常なくらいに幅があって、ドアを正面を向いて通るのも困難なほど。頭には化粧カツラとパウダー、ゴテゴテと盛った帽子のデザインも競われた。

ポンパドゥール夫人。

18世紀後半フランスの衣裳の例。

革命が起きて貴族の身に危険が及ぶようになると、こんな服を着ていては「処刑してくれ」とアピールしているのも同然ということで、アンシャン・レジームの衣服は一掃された。ウィッグやパウダー、パニエ、コルセット、豪華な素材などは全て捨て去られ、流行は極端から極端へと走った。一時はローブ・アン・シュミーズと呼ばれる、ほとんど下着のような透け透けのドレスが流行った。

フランソワ・ジェラール作「レカミエ夫人」1802年。

このドレスはギリシャ・ローマ時代を想起させる。つまり当時のヨーロッパ人が考える理想の古典ヨーロッパに回帰する意味合いがあった。

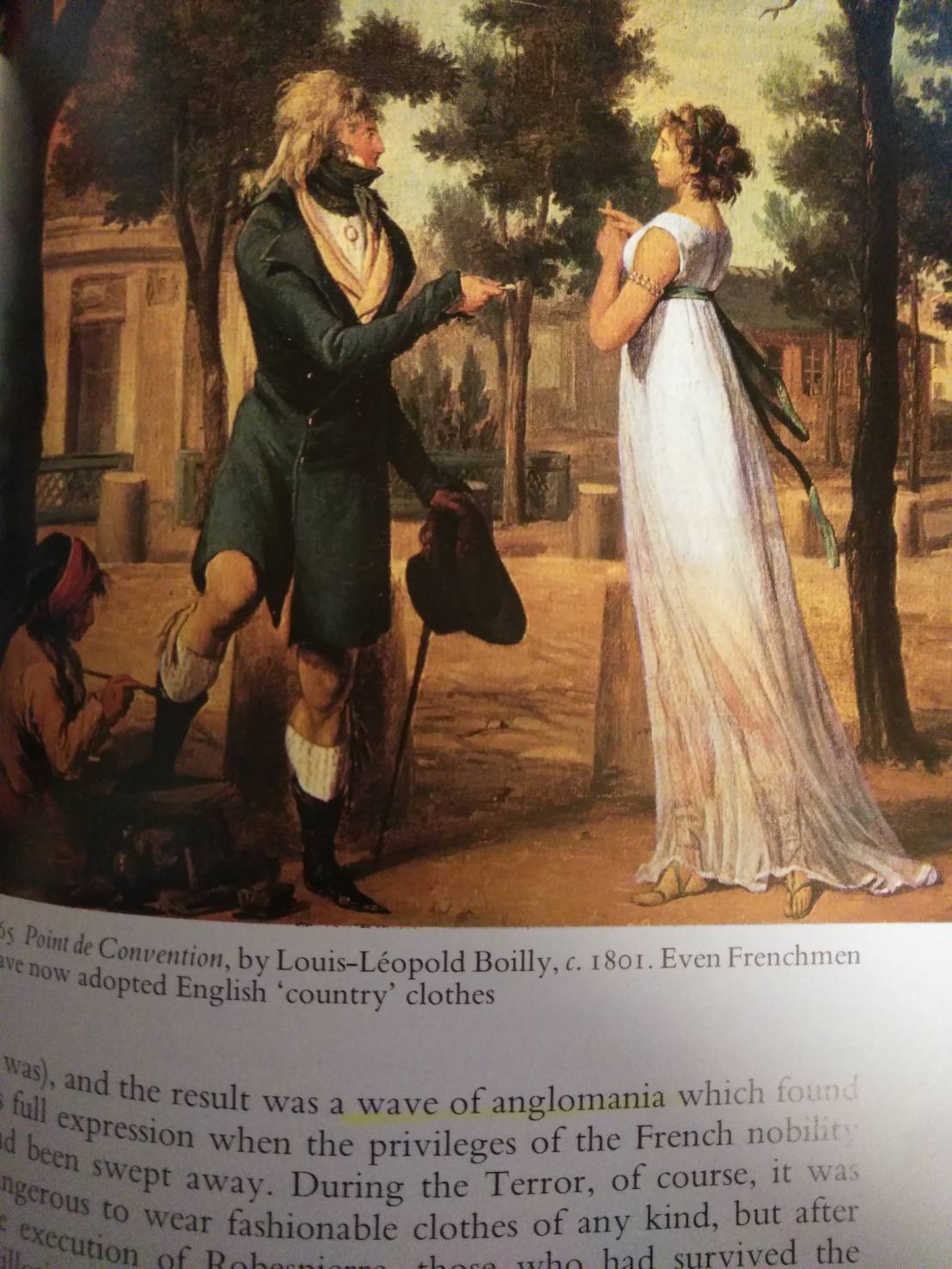

もう一つには、革命以前からフランスの貴族の間ではイギリスの田園趣味が流行っていたことがある。田舎の自然の中でウォーキングや乗馬を楽しむライフスタイルへの憧れから、コルセットや余計な飾りのないシンプルなドレスが好ましく映った。

ルイ=レオポルト・ボワリー作 Point de Convention 1801年。フランスでもイギリスの「田園服」が取り入れられた。

1808年出版にフランスで出版された雑誌に紹介されているイギリスのファッション。タイトルは「6月のケンジントンガーデン・ドレス」。男性も、それまでのピタッとしたズボンからゆったりとしたシルエットになっている。

英国の作家ジェーン・オースティンの小説「高慢と偏見」が書かれたのは1813年。挿絵の女性たち(1894年に出版された版の挿絵)は、まさにこのシルエットのドレスを着ている。

ただしこの流行は1922年までで、ロマン派の時代の幕開けと共に、ウエストは再び下がり、コルセットが再導入され、ドレスは派手な方向に回帰していった。

1826年、1831年のフランスのドレス。

文献:

James Laver, Dostume and Fashion: a Concise History, Thames & Hudson, 2012.

Leo van Witsen, Costuming for Opera, The Scarecrow Press, 1994.

Braun & Schneider, Historic Costume in Pictures, Dover Publications, 1975.

ジェイン・オースティン作・大島一彦訳「高慢と偏見」中公文庫 2017年