オペラ「ヘンゼルとグレーテル」は言うまでもなくグリム童話の「ヘンゼルとグレーテル」をベースにしている。グリム童話は心理学、精神分析学、社会学など様々な分野から興味深い分析が行われている、人間の深層に迫るネタの宝庫である。だからこのオペラを上演する際には、楽譜の分析を行う一方で、原作についても自分なりの解釈を持つことが、他のオペラ以上に大事だと思う。しかもフンパーディンクはどうやら、登場人物たちの深層心理を意識的に曲の中に織り込んでいるふしがある。彼がこのオペラを作曲した1890年頃はまだ心理学の黎明期だったから、学術的な意味での知識を彼が活用したとは思えない。ただ彼の師匠のワーグナーは、心理学という分野が生まれる数十年も前に作品を通じて人間の無意識の領域に踏み入った人である。当然フンパーディンクも影響を受けていたに違いない。この点については後で譜例を挙げて解説する。

さて「ヘンゼルとグレーテル」と言えば、魔女。キャラクターとして魅力的なだけではなく、オペラの第2幕冒頭には「魔女の騎行」という、全体の中でも最も魅力的な曲が与えられていることから、当然フンパーディンクにとっても魔女は中心的な存在なのがわかる。魔女をどう捉えるか、というのは解釈の大きなポイントである。

私は魔女が母親の「影」であるという観点からこの作品を考えるのが好きだ。影というのはユング心理学の概念で、簡単に言うと「その人間が抑圧している別の側面」ということである。

母親というのは子供を守り育てる存在だということになっている。しかし飢饉で食べ物がなく、このままでは飢え死にしそうだということになると、母親とて子供を取って食いたいという衝動が生まれるかもしれない。だがそれはとんでもないタブーであり、間違っても口にしてはならない、自分の意識にのぼらせることも許されない類の衝動である。そのため衝動を強く抑え込まなければならないが、抑え込めば込むほどに影は強くなる。かくして母親の影は人食い魔女という形をとる。

母親の隠された欲望が現実化して魔女になった、と考えることもできるし、子供たちが見た悪夢や幻想の中で母親が魔女として現れた、と考えることも可能だろう。(子供の目には、怒った母親が鬼に見えるというのはよくあることだ。)心理学では、森は「無意識」を表していると考えられていて、昔話にはよく森が登場する。この話でも、まさに子供たちは無意識の森へ分け入り、そこで母親の影と対峙するわけだ。

この解釈に従う場合は、ゲルトルードと魔女を同じ歌手にできれば理想的だが、それが無理なら衣装などで「同じ人間である」ということをほのめかせると良いと思っている。

ところで、グリム童話のヘングレとオペラのヘングレは筋書きがけっこう違う。原作に比べると、オペラのヘングレは特に母親の残忍さがずいぶん弱められている。

グリム童話の方では、母親(版によっては継母)は一家の口減らしのために意図的に子供たちを森に捨てに行くよう父親にけしかける。そしてヘンゼルとグレーテルがお菓子の家で魔女を殺して無事に家に戻ってくると、母親は死んでいたということになっている。つまり魔女が死んだと同時に母親も死んだと考えられ、「母親=魔女」という解釈が可能になる。

オペラの方はごく普通の母親である。彼女が子供たちを森へ追いやるのは、思い通りにならない子供たちについかっとなったからで、すぐに後悔して夫と共に森へ子供たちを探しに行き、最後はちゃんと再会する。このように、オペラのストーリーは原作からすっかり毒を抜かれて、平和な家庭劇になっているのだが、フンパーディンクはその代わりに曲の中で「母親=魔女」であるとほのめかしている。

それだけではない、「グレーテル → 母親 → 魔女」という風に、女性の変容を一続きで見ていると思われるのだ。グレーテルを表すライトモティーフの変容に、それが表れている。

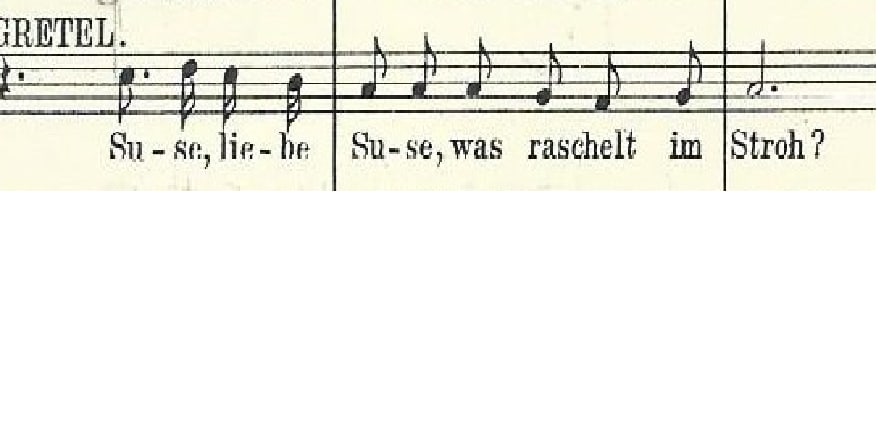

第1幕、第1場。グレーテルが歌う「かわいいズーゼちゃん」はドイツの有名な民謡である。

この音型は、冒頭の助走部分からオケにもふんだんに使われている。

長調の素朴なこの音型を「グレーテルの動機」と呼ぶことにする。(このライトモティーフに言及している書物が見つからなかったので、ネーミングは私の勝手なオリジナルです)

第二場になって母親が登場。家の手伝いをさぼっている子供達二人を見て怒り狂う。先ほどのグレーテルのテーマが短調に変形して、オーケストラで執拗に繰り返される。(ピアノ譜の右手を見てください)これは「不機嫌な母の動機」と呼ぶことにする。

さらに発展して、二幕の前奏曲。有名な「魔女の騎行」。

「不機嫌な母の動機」の最初の三音を取ったホルンのファンファーレ(下記)が鳴り、

そしてヴァイオリンによる「魔女の飛翔の動機」とでも呼びたいメロディが盛大に鳴る。拍子は違うが、これも母親のテーマを変形させたものである。

これを見ると、フンパーディンクは 「素朴な少女 → 不機嫌な母親 → 魔女」を一連の流れとしてとらえていたと考えられる。一見無邪気な少女の中にも、魔女の萌芽があると見たのだろうか。

私がこのオペラを演出した時に面白いことがあった。3幕でヘンゼルとグレーテルが魔女をかまどに押し込んで殺すシーンを稽古していた時、グレーテルを演じた歌手が、「私、この後、自分が魔女になるんだと思ってます」と言ったのだ。

興味深いことに、「ヘンゼルとグレーテル」を読み解いたある本では、「グレーテルはお菓子の家で大人の女に成長し、魔女を倒すことによって、自らが第二の魔女に成り得る可能性を手に入れる」と分析している①。俳優の持つ直感力というものに私は驚愕した。

このオペラをグレーテルの女性としての成長譚として見られる裏付けがもう一つある。作品のタイトルは「ヘンゼルとグレーテル」であり、形としては子供二人が主役なのだが、本質的にはグレーテルが主役と言える。何故なら、1幕、2幕、3幕はどれも、グレーテルのソロから始まるのである。

1幕冒頭は先ほどの「かわいいズーゼちゃん」。2幕の冒頭もグレーテルが歌う民謡「森にこびとが立っている」。3幕は正確には露の精の小アリアで幕を開けるのだが、その後グレーテルだけが眠りから目を醒まし、目覚めの不思議を歌う。ここはオーケストレーションも壮大で、ワーグナー「指輪」の「ブリュンヒルデの目覚め」とどことなく似ている。単に朝が来たから起きたという物理的な現象ではなく、親から離れて森で一晩を過ごすという出来事によって大人の女性へと覚醒していく「目覚め」を描いたシーンだ。その間ヘンゼルはずっと呑気に寝ているのだから、精神的な目覚めを体験しているのはグレーテルだけなのだ。

オペラを通じて、アクションを率先して起こしていくのはグレーテルの方であり、グレーテルの活発さ、利発さは原作よりもずっと強調されている。

フンパーディンクがこのオペラを書いたきっかけは、妹のヴェッテが自分の夫の誕生日に子供達によって自宅で演じられる劇の音楽を所望したことだった。オペラの台本はヴェッテによる。これは私の推測なのだが、ヴェッテの家族の中におしゃまで活発な女の子がいて、このオペラのグレーテルはその女の子に当て書きされたのではないだろうか?

もう一つ、作曲家が曲の中に「母親=魔女」を盛り込んだ例を挙げる。1幕2場で、母親が間違ってミルクの壺を割ってしまい、かっとなって子供たちを森へ追いやった後に後悔しながら歌う短いアリア。ここのオーケストラのハーモニーは、「パルジファル」1幕のクンドリの登場場面にそっくりである。歌詞も、クンドリが“Ich bin müde (私は疲れた)”と歌うのに対し、母親は“Müde bin ich (疲れたわ、私)” と歌う。「パルジファル」初演でワーグナーの助手として働いていたフンパーディンクがこれを意識せずに書いた訳はない。

クンドリは聖女であり、悪女でもある、二面性に引き裂かれた女性である。フンパーディンクはきっと、母親をクンドリと重ねあわせて描いたのだ。

色々な可能性を秘めたオペラだからこそ、「ヘンゼルとグレーテル」は19世紀末に流行したメルヘンオペラの中で唯一生き残る作品になったのだろう。

参考文献

① 「本当は知りたくなかったグリム童話」清水正 KSS出版 1999年

「完訳グリム童話集」金田鬼一訳 岩波文庫 1979年

「昔話の深層」河合隼雄 講談社 1994年

「グリム童話の魔女たち」西村祐子 洋泉社 1999年

「影の現象学」河合隼雄 講談社学術文庫 1987年