大好きなニール・サイモンの台本という意味でも、「スウィート・チャリティ」は楽しい仕事です。

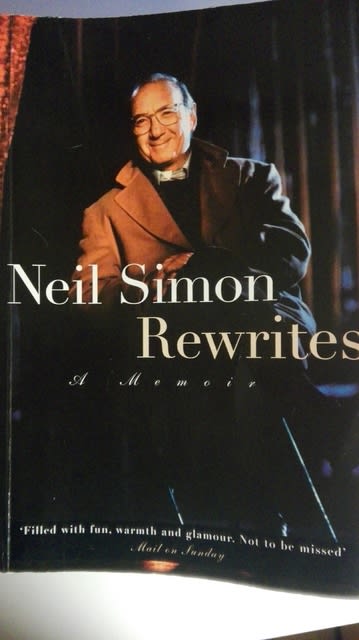

ニール・サイモンの自伝 ”Rewrites” に、「スウィート・チャリティ」の台本を書いた時のエピソードがありました。フォッシーの人柄がよく表れている興味深い文章なので、訳します。

**********************************

(ニール・サイモンが映画の撮影でイタリアに長期滞在していた時のこと)ニューヨークから電話がかかってきた。ボブ・フォッシーだった。グウェン・ヴァードンのためにフェリーニの映画「カビリアの夜」をミュージカルに書き直したところだという。タイトルは「スウィート・チャリティ」で、チャリティというのは主人公の名前だった。

台本にユーモアが足りない気がするので読んでみてもらえないかと彼は言った。読むのは構わないが、毎日の撮影もあるし、「裸足で散歩」の映画台本を仕上げる仕事もあったので、台本を書くのは無理だと私は言った。しかしボブは「ノー」を簡単に言わせない男だ。8日後に台本は届いた。

私はすぐに読んだ。フォッシーは間違っていた。ユーモアが足りないどころではない。ユーモアはゼロだった。しかも稽古は8月に始まるのに、その時すでに7月初旬である。事は急を要していた。私は一晩かかってまずいセリフを削除し、代わりに面白いと思われるセリフを入れ、ボブにすぐ送り返した。

3日後、再び彼から電話があった。

「新しいセリフは最高だ。君はもう降りられないよ」

「ボブ、僕は今時間がない。『裸足で散歩』もギリギリなくらいなんだ」

「ここまで来てやめてもらうわけにいかない。君は僕に借りがあるだろ」

「何の?」

「それは考える」

「ボブ、僕だって時間があれば—-」

「君を説得する方法を考えるよ」

一週間後にまた電話がかかってきたが、今度はNYからではなく、なんとローマの空港からだった。「着いたよ。楽曲の録音を持ってきた。是非聴いてほしい。空港まで迎えに来てくれ」電話は切れた。

彼はタバコを咥えてベンチに1人で座っていた。黒いパンツに黒いシャツ、白い靴下、黒い靴。今にも有名な「パジャマ・ゲーム」の ”Steam Heat”を踊りだしそうな格好だった。スーツケースは小型で、つまり短い滞在に違いなく、とても大きなテープレコーダーを抱えていた。つまり彼の滞在の目的は1つしかなかった。

妻と私はリビングルームのソファに座って録音を聴かせてもらった。ボブは勝手に家具を全部壁に押しやってスペースを作り、ダンスナンバーをデモンストレーションしてみせた。

「このナンバーはチャリティの仲間のダンサーたちが薄汚いダンスホールで最初に踊るナンバーだ。照明が入ると、あたりは全面ダークブルーや赤、背景は黒で、手前では男たちがタバコを吸っている。女の子が7、8人、金属のバーに脚を巻き付けたり、二人は背中合わせに立っていたり、タバコを吸ったりしている。みんな安っぽいウイッグをつけて、タイトなミニスカートをはいて、濃いメイクをしている。底辺の女性たちだ。わかるか?」彼はテープをかけた。リズムセクションの最初の数拍が聴こえ、女性たちが見えない客たちに向かって歌い始める。 “So you want to have fun, fun, fun…, so you want to have laughs, laughs, laughs…”

妻と私は一気に惹き付けられた。何か特別な、これまでミュージカルで聴いたことのない音楽だとわかった。ボブは新しい女性が欲望や、希望のない悲しみを歌うたびにポーズを取った。そこには不思議なユーモアがあった。”Hey, big spender, spend…a little time with me.” 私はすっかりやられてしまった。

サイ・コールマンの音楽は彼が書いた中でも最高のものだった。そしてドロシー・フィールズの素晴らしい歌詞—- タフで可笑しくて、ブレヒト的な。私が喋ろうとすると、ボブが私に静かにするように言った。テープが再開した。次のナンバーはラテン系で、3人のダンサーたちが決意を持って歌う、怒りと感情に満ち、パワフルな “There’s Gotta Be Something Better Than This.” これはグウェン・ヴァードンとチタ・リヴェラ、あともう一人のための曲だった。

曲が終わると私と妻は大喝采した。妻は私の方を向いて言った。「あなたがこの作品をやらないなら、私たちもうお別れよ」

ボブは言った。「もっと聴くか?」

私は「いや。こんないい曲、聴いたってしょうがない。止めてくれ」

次は行進曲。明るい、ハッピーなラブソングのマーチだ。「これはグウェンの曲なんだ。プロポーズされた直後。夢が全部叶った瞬間。大ブラスバンドが登場して、グウェンがセクシーなユニフォームを着て先頭に立っている」

グウェンの声で “I’m a brass band, I’m a clariet… I’m a bass trombone” ボブが踊りをやってみせる。妻と私は息もつけずに見つめるばかりだった。

ボブは矛盾を抱えた人間で、ものすごく自己顕示欲が強いくせに、自分の才能に自信が持てないのだった。彼はためらいがちに私たち二人を見て、まるで自分が描いた猫の絵を親に見せる小さな子供のように訊いた。「どう思う? まあまあいけるんじゃないかと思うんだけど」

「いや、大嫌いだよ、ボブ」私は言った。「でも自腹を切ってもいいからこの作品に関わらせてくれ。ただ問題があって、稽古に入る前に書き直しを終えるのは無理そうなんだ」

「大丈夫、終わるわよ」妻が言った。「いつもそうでしょ。寝ながらでも書けるわ」

明け方近くなるまで、私たちはボブが作品のビジョンを語るのを聞いた。美術、衣裳、自分が描いたディテールを事細かく説明してくれた。しかしボブが書いた台本は、楽曲の水準に合わせるには大幅な書き直しが必要だった。この作品はボブ自身が演出すことになっており、私とボブ二人だけの共同作業で済むのは幸運だった。我々二人がうまくやっていけるのは間違いなかった。彼は大量の吸い殻を残して翌朝出発し、ハウスキーパーのカルロは夕方までかかって吸い殻と灰皿を片付けなければならなかった。

(省略)

1966年はいい年だった。私は毎日、夜と早朝を自宅での「スウィート・チャリティ」の書き直しにあてた。日中にボブとグウェンが稽古するところを一瞬でも見逃したくなかったからだ。もちろん、振付の多くはボブが事前に準備してきていたが、半分くらいは稽古場で、実際にやってみながら決まっていった。サイ・コールマンはよく稽古場でピアノの前に座り、楽曲のバリエーションを即興で弾いてみせ、ボブの振付に必要な音楽を加えていった。グウェンとボブの頭と脚はまるで1人の人間のように一緒に考え、働き、彼がちょっとした動きやステップをやってみせると、彼がやり終わる前にグウェンはもうそれを自分のものにしているのだった。

ボブは小道具が大好きだった。特に色々な種類の帽子。ステッキ、白い手袋、稽古場で見つけたちょっとしたものや、キャストがその日着てきたものなど、何でも活用した。ある日誰かがピザを注文すると、曲にピザボックスが登場した。イス、ベンチ、枕、ランプ、野球バット、スカーフ— 彼の目に入ったものは何でも、すぐさま人物の一部となって個性を与えられた。

ボブは次第に私の存在を気にしなくなり、私は稽古を全て見ることが許されるようになった。それでも不安になると私にブツブツと「これって大丈夫かな?」「こんなの嫌いだろ?」と言ってくるのだった。私が特に嬉しかったのは、曲をより効果的にするために何かアイディアがないかと助けを求められる時だった。めったにいいアイディアなど出なかったが、一度、アンサンブルの女性が床から12フィートくらいのカーテンの高いところから頭を出すのはどうか(当然隠れたはしごに登った状態で)と提案してみた。ボブはそれを試して気に入り、採用してくれた。私はまるでモネに絵筆を渡され、睡蓮の絵を前にして「君が必要だと思うところに花を足してくれ」と言われたような光栄な気持ちだった。

グウェンの素晴らしさは夢のようだった。ボブは彼女に輝いて欲しくて、彼女を容赦なく追い込んだが、彼の要求に応えられる力と、不屈の精神と、才能を彼女ほど備えた人間はめったにいなかった。戦う人間はベルが鳴ると同時に登場するが、彼女はその一拍前には登場するのだ。無理と思えることまで、彼の要求には何でも応えた。彼女は美しい人だったが、自分のセックスアピールをユーモラスな形以外では見せびらかすことがなかった。それによって彼女はますますセクシーに見えた。歌は必ずしも巧くなかったが、そのハスキーな声はユニークな特徴があった。演技だけでも素晴らしかったから、たとえ踊れなくても役を勝ち取っただろう。彼女が笑顔と笑いは誰もが惹き付けられずにいられなかった。妻は私が彼女に恋するのを許してくれたが、彼女のパフォーマンスを見た男性は誰でもそうであった。

(省略。デトロイトでの初日は大成功。)

翌朝、デトロイトでの批評が新聞に載った。グウェンが褒めちぎられ、楽曲が讃えられ、ボブには良いコメントが贈られた。衝撃だったのは台本が大絶賛されていたことだった。「ニール・サイモンの最高傑作かもしれない」とまで書かれていた。私はホテルの部屋で、奇妙な気分で記事を読みながら、彼らは間違っていると思った。確かにたくさん笑いは取ったが、ボブの振付、それを踊ったグウェンとアンサンブルのダンス、サイ・コールマンの曲とドロシー・フィールズの歌詞のほうが、私が書いた本なんかよりよっぽどユニークで挑戦的だったのだ。

私は劇場に行って、関係者が喜んでいるか確かめに行った。楽屋口を入って空の観客席を歩いていった。舞台上ではアンサンブルがナンバーのブラッシュアップをしていて、ボブがはしごの上に座って監督していた。彼のくわえタバコはダラリとぶら下がっていた。私はふいに、何かがおかしいと感じた。私が舞台前まで来ると、ボブは振り向いて私を見た。皮肉な笑顔になり「よお!」とわざとらしい明るさで彼は叫んだ。「みんな、ショーのスター、ニール・サイモンに拍手!」その言葉はまるで氷でできた短剣のように、無防備な私の驚いた顔を貫いた。カンパニーは私に拍手したが、私を讃えるためだったのか、ボブの暗い気分を害したくなかったからなのかはわからなかった。男性も女性も、ダンサー達はみなボブに身も心も捧げていたのだ。

私は急に自分がずるい悪人のように感じた。まるで、マラソンに出場して、途中で地下鉄に乗って距離を稼いだ人間のように。ボブとのバカバカしい対決の場ではないと思い、私は劇場を後にして、まずい朝食を食べにいった。数ヶ月前、彼は私に作品に関わるよう懇願し、わざわざローマまできて私を説得し、私の仕事ぶりを心から喜んでいた。それが今、私への賞賛が彼の功績を陰に追いやったと思って怒っていたのだ。皮肉にも、彼の怒りは正しいものだった。私の戯曲「裸足で散歩」と「おかしな二人」の二作品が大成功した直後だったため、批評家が私を過大評価した可能性もあるのだ。

レストランに座って私は考えていた。どうすればいい? 台本でもうちょっと直したい箇所もあるが、余計ボブを怒らせることになるかもしれないから止めておくか? それとも、すぐ家に帰るか? 直しがなくても十分にヒットになったのだから。私自身も、ボブにされたのと同じようにケチな気分になっていた。

数時間後、休憩中、私はボブに、過大な評をもらってしまったことを謝った。彼は笑って、本物の笑顔になった。彼の顔によく現れる、温かい心からのスマイルだった。「僕は気分を悪くなんかしてないよ」彼は言った。「君にはふさわしい評だ。素晴らしい台本なんだから」

「そんなことないよ」私は言った。「ニューヨークだったらこうはいかない」ふいにくだらない議論となり、今度は二人ともお互いを持ち上げていた。「批評家なんかクソくらえだ」彼は言った。「俺たちはみんな凄い仕事をしたんだ」